在人类建筑史上,每一次与自然力量的抗衡都推动着工程技术的革新。作为全球最大的单体隔震建筑,北京大兴国际机场(以下简称“大兴机场”)不仅是一座现代化的航空枢纽,更是一座展现中国抗震技术成就的里程碑。航站楼下方六条轨道交通纵横交错,地面每年承载上亿旅客的流动,而更深层的地下,太平洋板块与欧亚板块的碰撞时刻酝酿着潜在威胁。在这多重挑战下,大兴机场凭借1152套隔震装置组成的“柔性屏障”,实现了抗震设防烈度8度的安全保障,为全球超大型公共建筑的抗震设计树立了新标杆。

1 层间隔震:突破传统的技术飞跃

大兴机场在隔震技术领域实现了革命性突破——创造性地采用了国内首创的层间隔震系统。与传统基础隔震不同,它的隔震层设置在航站楼地下一层柱顶位置,形成了一道独特的“柔性屏障”。这一创新设计源于大兴机场特殊的结构挑战:航站楼正下方聚集着高铁、地铁等六条轨道交通,垂直距离仅11米。当高铁以350公里时速通过时,不仅产生强烈振动,还会形成显著的风压扰动。

多重震源的综合解决方案:层间隔震技术同时应对了地震波和交通振动的双重挑战。在传统抗震设计中,这种叠加效应几乎无解。通过隔震支座将航站楼首层与地下一层柔性隔离,既阻隔了地下轨道交通的日常振动,又为抵御地震能量提供了缓冲空间。

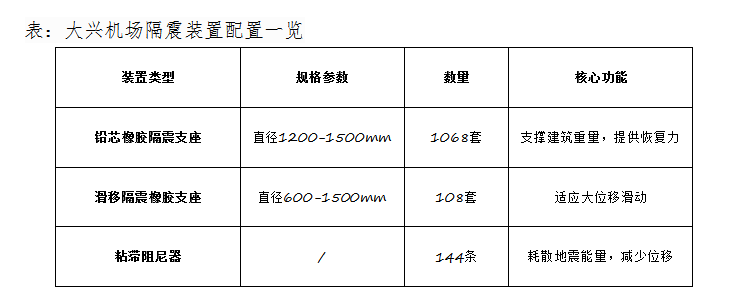

隔震装置集群的精密配置:整个隔震层由三类精密装置组成:

橡胶隔震支座:包含直径1.5米的超大支座(创国内吨位之最),提供竖向支撑与水平柔性的平衡

弹性滑板支座:直径600-1500毫米的不锈钢滑板支座,应对大变形滑动

粘滞阻尼器:144条阻尼器组成的耗能系统,将地震动能转化为热能消散

这一系统使上部结构的地震反应降低至传统结构的1/4-1/8。形象地说,隔震层如同在建筑与地基之间安装了“溜冰鞋”,地震来临时允许建筑在一定范围内平顺滑动,避免硬碰硬的对抗。

2 大跨度结构与隔震技术的协同设计

大兴机场航站楼的屋盖钢结构投影面积达18万平方米,相当于25个标准足球场。如此庞大的屋盖仅由8根C型柱支撑,形成几无立柱的恢宏空间。这一设计在提供开阔视野的同时,也对抗震结构提出了特殊挑战:

C型柱结构体系的创新:北京建筑大学团队通过数百个测点数据分析,开发了适用于C型柱体系的承载力计算方法,验证了屋盖钢结构可抵御8级罕遇地震的冲击。屋盖采用天津大学首创的“焊接空心球节点”技术,由6万多根钢架和1万多个连接球组成,通过足尺试验验证其在极端荷载下的力学性能。

残余应力的精密控制:北京理工大学团队采用超声无损检测系统对庞大钢结构进行残余应力检测,确保每个构件在组装前的应力状态符合设计要求,从源头上杜绝了因残余应力导致的抗震薄弱点。

自由曲面屋顶的抗震优化:航站楼屋顶由12,300个球形节点和超过60,000根杆件组成,形成自由曲面空间网格结构。每个节点都被三维坐标锁定在唯一位置,使8,000多块玻璃尺寸无一相同。这种自由曲面设计不仅满足美学需求,其连续性结构特性也增强了整体抗震性能。同时,屋盖与C型柱的连接节点采用了柔性设计,使屋盖在地震中可与下部结构产生协调变形,避免应力集中导致的破坏。

3 实战检验:隔震效能的数据验证

大兴机场的隔震系统不仅是理论创新的产物,更经历了真实环境下的严格检验。航站楼内设置了35个加速度测点、21个位移计和多个轨迹仪组成的实时监测网络,对隔震层状态进行全天候监控。

3.1 日常振动的有效隔离

轨道交通振动的实测数据:当地铁和高铁经过时,监测系统记录到的上部结构峰值加速度远低于安全阈值。频谱分析显示振动能量主要集中在1-8Hz频段,隔震系统对此实现了有效过滤。

振动传导机制分析:轨道振动通过土层传播至基础时已产生衰减,而隔震层进一步阻隔了剩余能量的传递。这种“土体耗散+隔震阻断”的双重机制确保了航站楼内部的平稳环境。

3.2 地震事件的实战表现

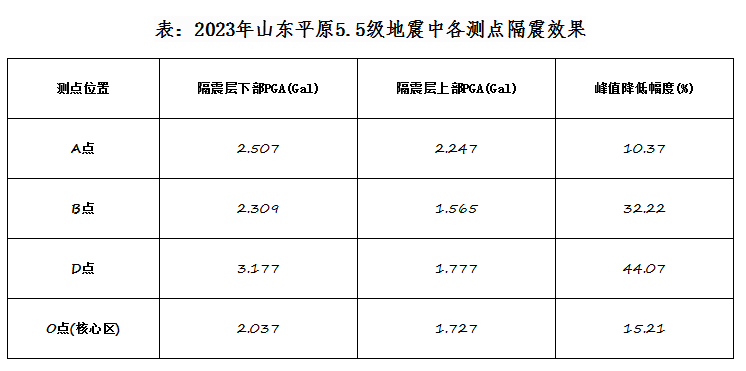

2023年8月6日山东德州市平原县发生5.5级地震,震中距机场仅238公里。监测系统完整记录了此次事件的振动数据,为评估隔震效果提供了宝贵依据:

隔震效果的数据分析:各测点数据显示,隔震层上部结构的加速度响应显著降低。其中D点隔震效果达44.07%,B点降低32.22%,A点和C点分别减少10.37%和15.21%。这一差异源于各点与轨道节点的不同距离,验证了隔震系统在不同位置的一致性效能。

频谱分析的科学发现:加速度频谱显示,远场地震动经长距离传播后,高频成分(>10Hz)已被土层吸收,主要剩低频能量(<10Hz)到达建筑基底。而隔震层进一步削弱了这些低频分量,证明其对远震的特殊适应性。

4 绿色理念与抗震安全的融合

大兴机场的设计哲学不仅关注抵御灾害的能力,更追求与自然的和谐共生。其抗震体系与绿色节能技术的融合,体现了“以柔克刚,顺势而为”的东方智慧:

自然采光与结构安全的协同:航站楼屋顶的C型柱天窗系统与条形采光带构成自然采光体系,夏季直射光遮挡率达59%,采光系数折减率37%。这一设计大幅降低了照明能耗,而轻量化屋顶结构也减轻了建筑自重,间接提升了抗震性能。智能照明系统通过405个联网控制单元实现“恒照度调节”,相比固定开关模式节电35%,年节电达200万千瓦时。

地源热泵系统的双重效益:机场配套建筑采用地源热泵+冰蓄冷+电制冷的综合供能方案。地源热泵系统利用地下土壤的恒温特性,2019-2023年累计减少碳排放4.05万吨。这一技术不仅节约能源,其地下埋管系统还对地基土体起到一定改良作用,增强了地基的整体性和地震波传导均匀性。

雨水管理系统的抗震考量:航站楼屋顶设有两个总容量6000立方米的雨水收集池,经处理后用于冷却塔补水与绿化灌溉。下沉式绿地、透水铺装组成的“海绵系统”年利用雨水超1000万立方米。这些设施在减轻排水负荷的同时,也优化了场地水土平衡,避免地震时可能发生的土壤液化或不均匀沉降。

5 启示:超级工程的未来之路

大兴机场作为全球最大的单体隔震建筑,其成功经验为未来超大型公共建筑的抗震设计提供了重要借鉴:

隔震技术的规模化应用突破:项目证明层间隔震技术在超大型公共建筑中的可行性,为高铁上盖、地铁上盖等振动敏感型综合体提供了解决方案。北京地铁6号线、8号线、16号线沿线已建成89万平方米的盖层间隔震建筑群,创国际最大规模。

全寿命周期的抗震管理创新:通过实时监测系统构建“数字孪生模型”,积累长期性能数据,为隔震装置老化评估与更换提供科学依据。这一系统不仅服务于日常维护,更成为研究隔震技术的重要平台。监测数据已显示,隔震装置在温度变化、材料老化等因素影响下仍保持稳定性能,验证了其长期可靠性。

多学科协同的典范价值:大兴机场的抗震体系凝聚了高校、科研院所与工程单位的集体智慧:同济大学团队优化施工流程节省工期1.7个月;北京建筑大学验证C型柱抗震性能;天津大学研发焊接空心球节点;北京理工大学控制残余应力。这种产学研协同模式为重大工程提供了强大技术支撑。

大兴机场如同一只展翅的“金凤凰”,以柔韧的姿态在自然之力中保持平衡。它用1376套隔震装置编织的安全网,重新定义了超大型公共建筑的抗震范式;它用层间隔震技术突破,解决了轨道交通与航空枢纽的共生难题;它用绿色与安全的双重追求,展现了中国工程“以柔克刚,道法自然”的哲学智慧。当旅客行走在它开阔的航站楼中,脚下是层间隔震系统无声的守护,头顶是自由曲面钢结构轻盈的跨越,内外是绿色技术与抗震科技的完美融合。这座全球最大单体隔震建筑的实践充分证明:人类与自然的抗衡,不是力量的对抗,而是智慧的共舞。

抗震体系与绿色节能技术的融合,体现了“以柔克刚,顺势而为”的东方智慧

为全球超大型公共建筑的抗震设计树立了新标杆

以绿色与安全的双重追求,展现了中国工程“以柔克刚,道法自然”的哲学智慧

人类与自然的抗衡,不是力量的对抗,而是智慧的共舞。

产学研协同模式为重大工程提供了强大技术支撑